La displasia evolutiva o “developmental hip dysplasia” (DDH) è causata da una deformità dinamica, evolutiva dello sviluppo, di una o entrambe le componenti articolari dell’anca del neonato (acetabolo e/o testa femorale), e comprende una serie di quadri estremamente variabili per manifestazione clinica, trattamento e prognosi. In questo articolo il Dott. Sergio Monforte, Ortopedico Pediatrico a Monza, comincerà a spiegarci i primi passaggi utili per arrivare a un corretto trattamento

Qual è l’incidenza della displasia evolutiva dell’anca?

La displasia evolutiva dell’anca rappresenta la più frequente patologia dell’apparato muscolo-scheletrico in età neonatale (2-5/1000 nati vivi), con una prevalenza variabile in funzione dell’età ed etnia della popolazione screenata, del quadro clinico preso in esame, della metodica e dell’esperienza degli operatori addetti allo screening.

Più frequente nelle femmine (rapporto F: M 6:1), ha una netta prevalenza per la presentazione monolaterale sinistra (80% dei casi circa).

Quali sono le cause della displasia evolutiva dell’anca?

Per l’eziologia, a tutt’oggi ancora poco nota, si ipotizza una genesi multifattoriale a cui concorrono vari fattori predisponenti:

- genetici: anche se non sono stati individuati degli specifici geni responsabili, si fa riferimento a un’eredità poligenica a penetranza variabile (GDF5, IL-6, TGF-B1, PAPPA2, ASPN, TBX4), soprattutto in casi a ricorrenza familiare;

- meccanici, come la presentazione podalica, la macrosomia, la gravidanza primipara, oligoidramnios;

- ormonali materni (relaxina e progesterone), che potrebbero favorire un’instabilità intrinseca dell’anca;

- fenotipici (lassità legamentosa costituzionale e antiversione femorale), che svolgono un ruolo importante nella capacità evolutiva della malattia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Displasia dell’anca: cos'è e come risolverla

Che cos’è lo screening clinico strumentale e perché è importante?

Alla nascita, lo screening clinico della DDH prevede l’esecuzione di test manuali e alcuni segni clinici a specificità variabile a seconda del quadro anatomico-patologico che si testa e dell’età del bambino al momento dello screening e dell’esperienza dell’operatore sanitario che esegue lo screening.

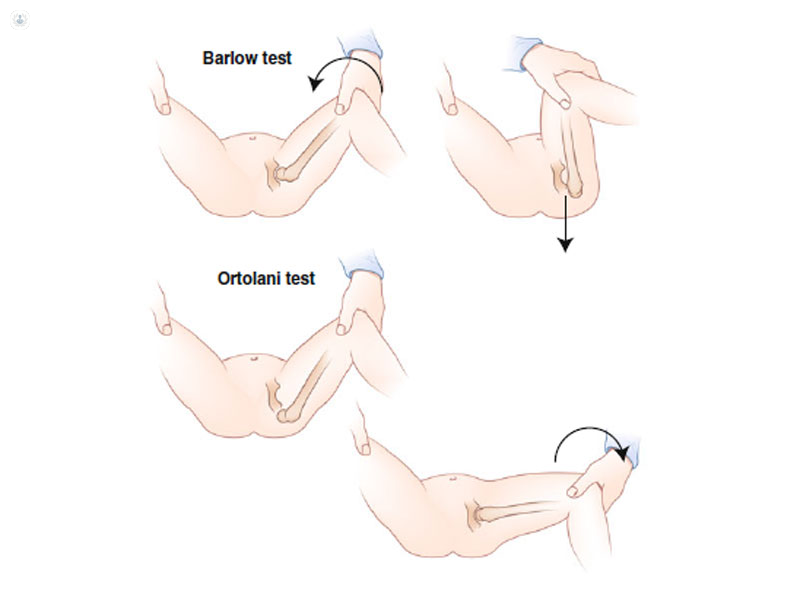

I test clinici maggiormente praticati per lo screening neonatale della DDH sono:

- la manovra di Barlow: permette di individuare le anche instabili clinicamente adducendo le cosce verso la linea mediana ed esercitando una leggera pressione sul ginocchio in senso antero-posteriore, testando la lussabilità della testa del femore rispetto alla cavità acetabolare. In caso di risultato positivo, la condizione di solito si normalizza entro le prime 2/4 settimane di vita del bambino, in circa l’80% dei casi;

- la manovra di Ortolani: aiuta a riconoscere anche le anche lussate ma riducibili, mantenendo il neonato in posizione supina a riposo su un piano rigido con le anche flesse a 90° e addotte sulla linea mediana. In questo modo viene testata la riducibilità della lussazione poggiando il dito medio sul grande trocantere ed esercitando una lieve trazione e abduzione dell’anca fino alla percezione palpatoria e uditiva di uno scatto in entrata.

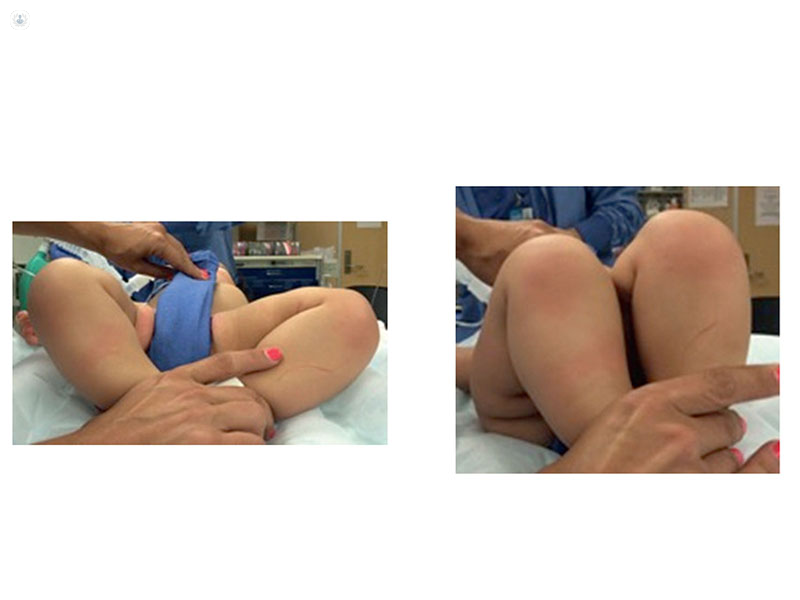

Entrambe le manovre permettono di identificare da soli il 54% delle DDH, ma dopo il primo mese di vita già perdono la loro specificità a causa dell’insorgenza di contratture muscolari a carico degli adduttori e dello psoas, e il bambino presenta altri segni clinici peculiari come:

- la presenza di una diminuita escursione articolare del volano di abduzione delle cosce;

- la presenza di un’eventuale eterometria degli arti inferiori e in particolare delle cosce (segno di Galeazzi);

- la presenza di asimmetrie a carico delle pieghe cutanee nella regione inguino-genitale.

Nei bambini deambulanti, una DDH misconosciuta o non adeguatamente trattata si manifesta clinicamente nei casi monolaterali con una zoppia asintomatica da ipometria, un atteggiamento scoliotico compensatorio e un valgismo femoro-tibiale mono-laterale talvolta sintomatico, mentre nei casi bilaterali la malattia si presenta clinicamente con una deambulazione anserina e una iperlordosi lombare non riducibile in clinostatismo, che nel tempo può diventare sintomatica.

Cosa fare in caso di un sospetto clinico?

Di fronte a un sospetto clinico, oppure solamente per portare a compimento lo screening neonatale, l’indagine strumentale attualmente più efficace e usata è l’ecografia dell’anca, da effettuare alla nascita se i test clinici sono positivi o tra la 4ª e 6ª settimana come screening se in anamnesi vi sono fattori di rischio, o tra la 6ª e l’8ª settimana in neonati senza fattori di rischio anamnestici e/o clinici.

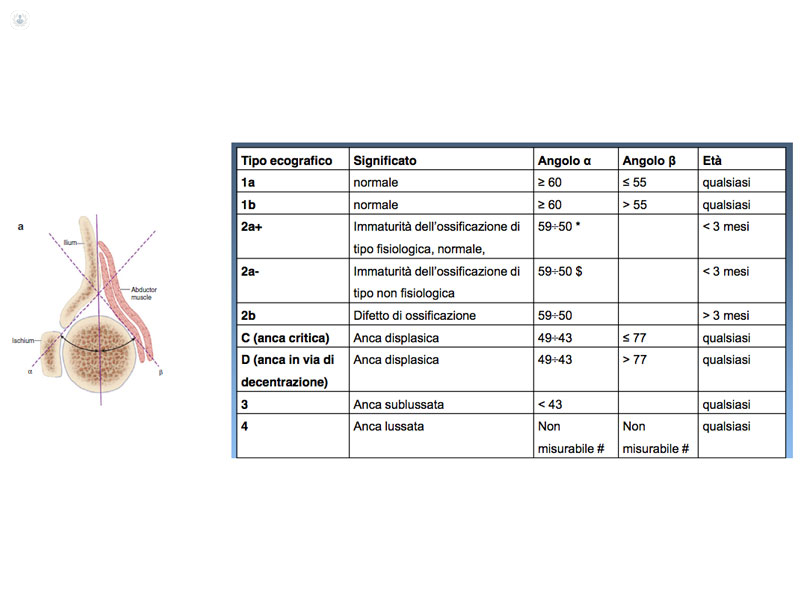

Tra le varie classificazioni ecografiche descritte in letteratura, quella di Graf è universalmente la più conosciuta e usata in ambito specialistico in quanto di rapida esecuzione, ben standardizzata e in grado di tipizzare i vari quadri morfologici attraverso la misurazione angolare della componente ossea (angolo alfa) e cartilaginea dell’acetabolo (angolo beta).

A partire dal 5º mese di vita del bambino può essere impiegata anche la radiografia del bacino per confermare un sospetto ecografico o clinico di DDH, per documentare la completa guarigione nelle forme più gravi, per controllare l’eventuale comparsa di complicanze iatrogene a distanza o per il follow-up della malattia.

Altre indagini radiografiche (RMN e TAC) possono essere richieste dallo specialista solo per casi specifici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: La prevenzione della displasia congenita dell’anca