In questo articolo il Prof. Claudio Manna ci parla delle critiche alla diagnosi preimpianto PGT-A, un test genetico con il fine di individuare eventuali anomalie cromosomiche numeriche, chiamate aneuplodie

In cosa consiste la Diagnosi preimpianto?

La cosiddetta Diagnosi preimpianto per la ricerca delle aneuploidie negli embrioni (PGT-A) è una tecnica molto diffusa perché viene presentata come un mezzo per ridurre gli aborti spontanei e aumentare le percentuali di parto. Per approfondire la PGT-A è possibile guardare il video del Prof. Manna a questo link.

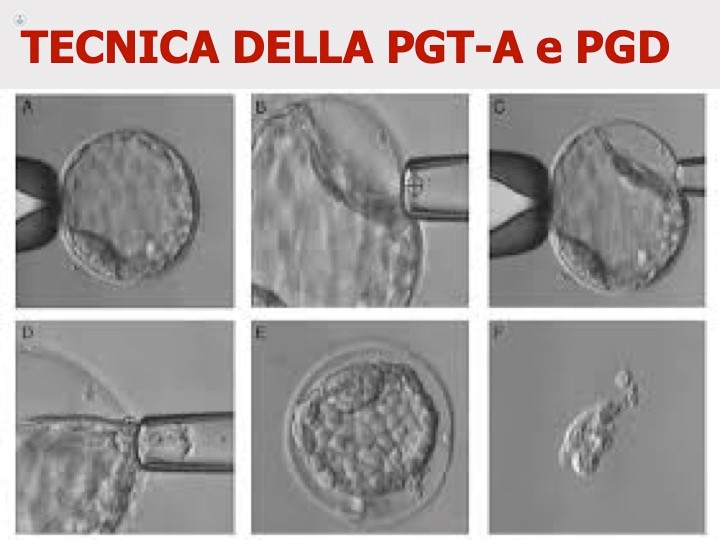

Come è noto essa consiste nel prelevare dallo strato esterno della blastocisti alcune cellule e su queste, dopo aver crioconservato gli embrioni, eseguire indagini speciali per vedere se ci sono anomalie cromosomiche. Gli embrioni giudicati normali verranno successivamente scongelati e trasferiti in utero.

Le immagini B e C mostrano la micropipetta che entra nell’embrione, l’immagine D raffigura il prelievo di alcune cellule, l’immagine E l’embrione dopo il prelievo, l’immagine F le cellule che devono essere analizzate.

Come è stata criticata la PGT-A?

Oltre alle limitate percentuali di embrioni che arrivano allo stadio di blastocisti, specialmente nelle donne di età maggiore e con ridotta riserva ovarica, la PGT-A viene già da alcuni anni apertamente criticata perché non darebbe quelle risposte certe che le coppie chiedono quando vi si sottopongono. Secondo le Linee Guida ESHRE del 2020 “i cromosomi individuati con una biopsia possono rappresentare solo il quadro di una piccola parte dell’embrione e non riflettere necessariamente il contenuto in cromosomi di tutto l’embrione”, inoltre il Comitato Scientifico dell’HFEA, massimo organo britannico di controllo ed indirizzo governativo sulla PMA, ha recentemente modificato il valore della PGT-A a “rosso”, significando in tal modo che “non ci sono evidenze che sia una tecnica utile e sicura”.

Quali sono le motivazioni delle critiche alla PGT-A?

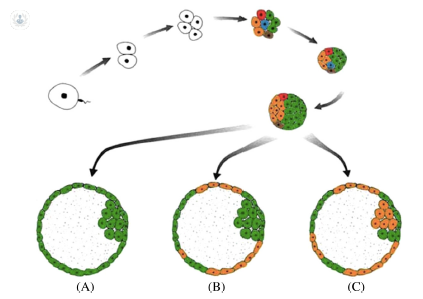

La ragione principale di queste critiche starebbe nel fatto che l’embrione nel corso del suo sviluppo, normalmente produce sia cellule normali che anomale da un punto di vista cromosomico, le quali si dispongono al suo interno come un invisibile mosaico.

Quando perciò se ne prende qualcuna per essere analizzata non si può sapere se provengono della parte più anomala o da quella dove le anomalie non sono presenti. Inoltre il prelievo si esegue solo sulla parte esterna dell’embrione che darà luogo alla placenta (Trofoblasto o Trofectoderma o TE), mentre quella interna che darà il feto e il bambino (Nodo embrionale o Inner Cell Mass o ICM) non può essere toccata perché sarebbe troppo pericoloso. Quindi non si sa se l’entità delle anomalie viste sul TE corrisponde a quelle presenti nell’ICM.

Quali sono i risultati degli studi?

Diversi studi avevano analizzato su alcuni embrioni donati per ricerca la corrispondenza tra le due zone rilevando come essa fosse scarsa (Gleicher et al., 2017; Popovic et al., 2018; Starostik et al., 2020). Un lavoro eseguito a Rotterdam da Chavli e coll e recentemente pubblicato su una prestigiosa rivista ha analizzato un numero relativamente elevato di embrioni (46). Esso ha dimostrato che c’è scarsa concordanza sia di normalità che di anomalie cromosomiche (aneuploidie) tra il TE e l’ICM: infatti solo nel 48% quello che si trovava con PGT-A nel TE è risultato uguale all’ICM. Inoltre si è confermato che il mosaicismo degli embrioni, così problematico per la diagnosi, è un fenomeno molto frequente e diffuso.

Con questo risultato la tecnica PGT-A sembra destinata perciò a critiche ancora maggiori. È utile, infatti, ricordare come sia scientificamente dimostrato che l’embrione può autocorreggere le proprie anomalie cromosomiche di numero con vari meccanismi e che sono sempre di più i bambini che nascono sani dopo il transfer di embrioni aneuploidi a mosaico.

È conveniente sottoporsi a questa tecnica?

Ci sarebbe da chiedersi quanto sia conveniente sottoporsi all’esecuzione di questa tecnica costosa, imprecisa e pesante da un punto di vista psicologico che è utilizzabile peraltro solo se ci sono embrioni che arrivano allo stadio di blastocisti. O se sia più saggio, viceversa, affrontare la gravidanza come tutte le donne ed eseguire gli esami prenatali già dalla 10° settimana per individuare possibili difetti cromosomici dell’embrione. La decisione, naturalmente, spetta alle coppie sufficientemente informate.

Questo studio pubblicato, precedentemente citato, si conclude così: “Ai pazienti che si accingono a fare la PGT-A bisognerebbe esporne i limiti tecnici e biologici, e nel caso in cui venga trovato il mosaicismo anche le incertezze dei risultati qualora vengano trasferiti questi embrioni. In questi casi dovrebbero essere consigliati i test prenatali compresi quelli precoci e non invasivi”.