La leucemia linfatica cronica è la più diffusa tra le leucemie (circa il 30% dei casi totali) e si stima che colpisca ogni anno in Italia oltre 3000 persone. Approfondiamo l’argomento con il Dott. Massimo Magagnoli, Ematologo a Rozzano e Assago

Cos'è la Leucemia Linfatica Cronica (LLC)?

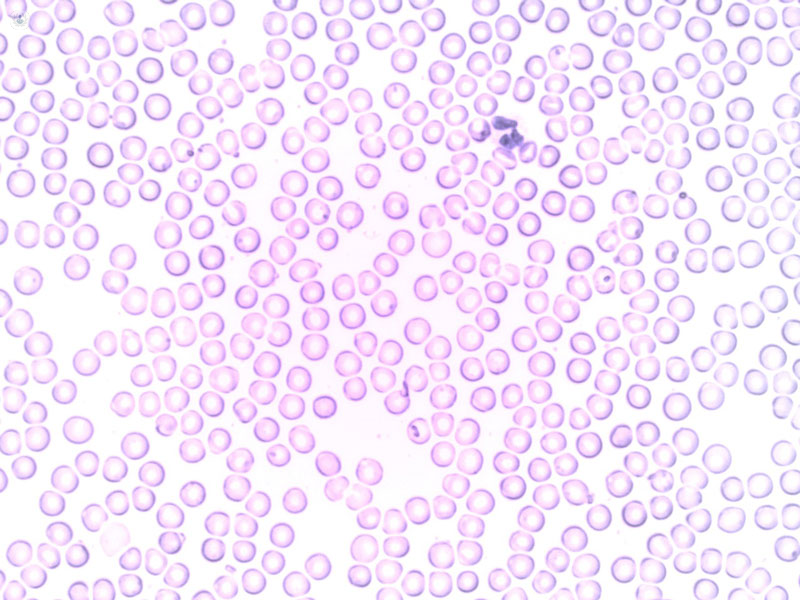

La leucemia linfatica cronica è un tumore del sangue caratterizzato dall’accumulo di cellule denominate linfociti B nel sangue e negli organi linfoidi (midollo osseo, linfonodi, milza) dei pazienti.

Come avviene la diagnosi?

La diagnosi nella maggior parte dei casi è casuale: il paziente esegue esami del sangue per routine o per qualche altra patologia e all’emocromo risulta esserci una linfocitosi assoluta che poi porta ad approfondimenti.

Nella maggior parte dei casi sono gli anziani ad ammalarsi, e solo il 15-20% dei pazienti ha meno di 60 anni alla diagnosi.

Come comportarsi in caso di Leucemia Linfatica Cronica? Quando è bene cominciare il trattamento dopo la diagnosi?

La leucemia linfatica cronica non è una malattia che debba essere sempre curata: bisogna fare terapia solo in determinate condizioni, come quando vi è un importante ingrossamento dei linfonodi, un aumento della milza che determina dolore o difficolta all’alimentazione, o un aumento tumultuoso dei linfociti nel sangue periferico. Si ritiene che meno del 50% dei pazienti nel corso della vita necessitino attivare un trattamento terapeutico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: La leucemia linfatica cronica

Ci sono dei progressi nella ricerca sulla LLC? Stanno emergendo nuove terapie o strategie terapeutiche?

Prima dell’arrivo dei nuovi farmaci la Leucemia Linfatica Cronica era una malattia dalla prognosi eterogenea: si andava da casi che non richiedevano mai trattamento, a pazienti che con basse dosi di chemioterapia avevano una buona sopravvivenza, ad altri che presentando alterazioni citogenetiche e molecolari a cattiva prognosi avevano pochissimi anni di sopravvivenza.

Si andava quindi da pazienti la cui sopravvivenza era uguale alla media della popolazione a chi era costretto a fare trattamenti molto pesanti o rischiosi come il trapianto di midollo da donatore.

Per fortuna, Il trattamento di questa malattia si è profondamente modificato nel corso degli ultimi 10 anni. Da farmaci chemioterapici classici, tossici e con poco beneficio a terapie ad altissimo rischio come il trapianto autologo o allogenico si è progressivamente passati a nuovi farmaci biologici, orali, che hanno permesso il controllo della malattia a oltre il 95% dei pazienti, compresi quelli ad alto rischio genetico Questi farmaci biologici, per il costo elevato e i possibili effetti collaterali (anche se rari), sono dispensati solo previa prescrizione specialistica e presso le farmacie ospedaliere.

La ricerca comunque continua a procedere e nell’ambito di questa patologia si stanno già sperimentando nuovi farmaci o nuove terapie genetiche e immunologiche rivolte a quei pazienti che progrediscono ai moderni trattamenti.

Conosci più da vicino il Dott. Massimo Magagnoli guardando il suo video di presentazione!